说唱词中提到的陈上元、陈法通、陈法清、陈靖姑(即陈十四夫人)是神话传说中道教宗派中的一家人。陈上元为父亲,陈法通为陈上元长子,陈法清为陈上元养子,陈靖姑为陈上元养女。他们是福建人,是神道传说中的斩妖除魔的英雄人物。特别是陈靖姑(陈十四夫人)更是一千多年来民间传说中的英雄,又是民间传说中的生育神——送子娘娘。他们的传说起源于晋代,演变于唐宋,成型于元明间。该教为“正一道”中的一个派别,在浙江民间称之为“闾山派”、“ 闾山三奶派”,“陈十四夫人教”等。它起自福建漳州一带,宋朝以来随移民的大量迁徙,东传台湾,南下广东,西入江西、北入浙江温州、丽水及金华等地。所做“法事”有“武场”和“文场”之分。有“祈雨”、“祈晴”、“翻九楼”、“做功德”、“做丧”、“打鬼”、“破血湖”、“打关煞”等等。

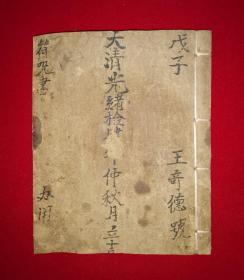

该写本为宣纸质,纵18cm,横13cm,线装。封面自左至右为“《阴门打关煞科》,许起尧记录,戊寅年(公元1878年)五月日立抄传”字样。正文共10页,其中大约一半为绿蓝色墨水所书,一半为墨汁所书。七字一句(其中三句为八字句),共232句,计1627个字。开头及正文后有打关煞开始与结束的程序共54字。

“过关”风俗南北都有,但其仪式以及举行仪式时所置物品各地略有不同。据老人们回忆,晚清、民国时期,金华、衢州一带儿童普遍存在“过关”现象。

“过关”是历代传下来的旧俗,一个男孩出生以后未到16岁小儿化煞,就会碰到许多“关口”过不去,要保佑长大成人就一定要“过关”。《兰溪徽学研究》(2008/1,总第15期)曾刊登83岁的老人徐品三老先生的文章《童年时的“过关”仪式》,据他回忆,“过关”一般在每年的“清明”和“七月半”。“过关”前要准备过关符一张,当时杂货店有售(八开大小),用黄色纸,上印黑色的8个字:天、地、雷、风、水、火、山、泽等八卦代号和天罡星,地煞星等二十八个星宿图;用100枚铜钱编成铜钱带,按家庭男孩人数规定每人一条,“过关”时每人一条斜缚在身上;准备饭甑圈一只(即无底的蒸饭桶);挑选键壮、毛色光泽的母鸡一只,认作“亲娘鸡”,用蓝棉纱线穿在该鸡耳被上,打个结作记号,以定终身;每年清明节除了做印粿还须做四个“赤脚粿”,其做法是将印粿料捏成5公分高、哑铃状四只,中间粘捏成一并即可。如“七月半”,即蒸制赤豆糕一份。

“过关”仪式很繁杂,每年“清明节”或“七月半”这一天,在灶头上放豆腐和米饭各一小碗,黄酒5小杯,竹筷5双,印粿、赤脚粿(米粉做的)或赤豆糕各一盆,饭甑一只,横放在灶旁小桌或凳子上,饭甑上披一张“过关符”,符上压着铜钱带(按小孩人数,每人一条),一对小蜡烛,三柱清香。祭品全部摆好后,仪式正式开始。孩童跟随主持人(道士、仙姑、阴阳先生或家族中懂得“过关”的长辈)来到灶堂前,脱下上衣,包住“亲娘鸡”,露出鸡头,由孩童捧在双手中,虔城地朝灶神上下礼拜,“亲娘鸡”也随着孩童的摆动而一上一下地点着头。主持人边拜边念(有的唱),念遍“过关符”上的三十六个星宿的名称后,将“亲娘鸡”塞进饭甑内化煞罗盘,然后将饭甑递给原等在饭甑这边的孩童手中,再由孩童从饭甑上方递还给主持人(如孩童过小,不能抱动“亲娘鸡”,可由其他年长的人代替),主持人再次反复礼拜念祷。如孩童10岁,则要念6遍,过关仪式反复6次。以16岁标准,依次类推。“过关”完毕,将“过关符”连同锡箔、经纸点火焚烧,然后主持人及孩童一齐跪拜,到这时,繁复劳累的“过关”仪式才告结束。

近日,笔者在兰溪市诸葛镇一藏友处见到一本旧时儿童“过关”仪式上的说唱词——清代写本《阴门打关煞科》。这对于研究明清和民国时期社会生活、民间祈福禳灾、延年益寿的风俗以及道教有关“法事”的程式、内容尤其是对浙江中、西部金华、衢州一带旧时民间儿童“过关”风俗都提供了直接的实物资料。

关煞一词,起源于远古。打关煞是神道巫师的一种巫道之术,也是道教中的命理之说。通过“打关煞”,可以使被“打关煞”的人祛病去灾、延年益寿、长保平安。发展到明清和民国时期,“打关煞’一般用于儿童。民间普遍认为小孩在未成年(16岁)前,要遇到三十六关煞和七十二天罡,容易多病多灾或夭折。通过请道士、仙姑、“阴阳先生”及民间擅于此道的人进行“打关煞”,就可能使孩童解灾消厄,一生平安。民间有“二十六关煞”、“三十六关煞”之说,“二十六关煞”较为简单,“三十六关煞”各地也有出入。“三十六关煞”中如“浴盆关”,内容是不能够清早沐浴,若小孩冲犯到的话,很容易感染到风邪;“急脚关”,不能够匆忙行走,若小孩犯到的话,很容易跌倒受伤;“金锁关”,不能佩戴金银首饰,若小孩犯到的话,会有鬼魅来侵害。这些过去所谓的“关煞”从现今养生保健之道来看,也有一定的科学道理。至于鬼魅一类的话,那是由于封建时代科学不发达,人们不能正确解释而产生的一种说法而已,如不能佩戴金银首饰,以现今的解释来看,可能与各人皮肤的适应性不同而产生的过敏现象。

“打关煞”是道教为儿童除煞“过关”的科仪,一般需要请五个师公做一整天法事,共十九场科仪。上午六场,下午七场,晚上六场。全堂法事不用管弦,惟有锣鼓伴奏。仪式开始前,准备关符等“法事”所需物品,一切准备就绪,即吹龙角,然后入房,以锣鼓声的轻重缓急,伴以各种动作,口中念念有词。科仪上的说唱词(咒语)一般由师傅口传,不能记录,不能传至教外之人,否则要处以教规。请道士“打关煞”由于开支巨大,一般人家承受不起,再加上仪式繁琐,至晚清民国逐渐淡化,程序也逐渐简化。而民间悟性较高之人,也慢慢学会此法,逐渐搞起了副业,减轻了民众经济和精神的双重负担,受到人们普遍欢迎。

“一声龙角应苍天,拜请福州陈上元,上元先生问角召,问吾角召下凡间,带领军队无千万(意思为无数),直至孩童关煞房,孩童身上退关煞,花男(女)无病小成仙。二声龙角响嗡嗡,拜请福州陈法通……三声龙角响灵灵,拜请福州陈法清……四声龙角响鸣鸣,拜请福州陈成(应为靖)姑,十四夫人问角召……

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |