陕西 中医 2009 年 第 3O卷第 10 期 1407 ·医案 医话 · 浅谈小儿夜啼的病 因病机和辨证 仝志启 山东 中医药大学 2007 级硕 士研 究生 ( 济 南 250014) 夜啼是小儿常见病证 , 对 于其病 因病机 , 历代 医家多从“ 脏 寒 、 心热 、 神 不安、 拗哭 ”进 行 阐述 , 这 在临床 是多见 的 , 但不 够 全 面。笔者 总结历代 医家 有关 小儿夜 啼的论述 、 医案和现代 临 床 报道 , 认 为小儿夜 啼的病 因病机 可归 纳为寒 、 热 、 虚、 惊 四大 类 , l临床 具体 辨证 主要有 脏寒 气 滞证 、 心 肝郁 热证 、 惊 恐 伤神 证 、 脾 胃虚弱证、 阴虚 内热证 、 ...

陕西 中医 2009 年 第 3O卷第 10 期 1407 医案 医话 浅谈小儿夜啼的病 因病机和辨证 仝志启 山东 中医药大学 2007 级硕 士研 究生 ( 济 南 250014) 夜啼是小儿常见病证 , 对 于其病 因病机 , 历代 医家多从“ 脏 寒 、 心热 、 神 不安、 拗哭 ”进 行 阐述 , 这 在临床 是多见 的 , 但不 够 全 面。笔者 总结历代 医家 有关 小儿夜 啼的论述 、 医案和现代 临 床 报道 , 认 为小儿夜 啼的病 因病机 可归 纳为寒 、 热 、 虚、 惊 四大 类 , l临床 具体 辨证 主要有 脏寒 气 滞证 、 心 肝郁 热证 、 惊 恐 伤神 证 、 脾 胃虚弱证、 阴虚 内热证 、 饮食积滞 证 、 心肝血虚证 、 瘀血 阻 滞证 、 痰热扰心证 。现浅述如下。 l基本概念夜啼是 小儿 常见病证 , 多见于新 生儿 及婴 幼儿 。是指小儿 白天能安静入 睡 , 入夜则 啼哭不安 , 时哭 时止 , 或每夜定 时啼哭 , 甚 则通 宵达旦 , 称为夜啼 。本病西医多归入夜 惊及 睡眠不安等心理 、 情 绪、 行为异常类疾病 本证应除#H ~J L 因饥饿 、 尿布潮湿 、 衣 物不 适、 夜 间点灯等不 良习惯 引起 的夜 间 啼哭 。此外 , 小儿夜 啼作为一种疾病 , 须 与其他 小儿病证 出现的 夜 间啼哭吵 闹, 烦躁少 寐 , 易惊多 啼等 现象相 区别 , 很多疾 病 , 如 呼吸道疾患咽炎 、 喉炎 、 鼻炎、 支 气管炎 、 肺 炎等 小儿夜哭迷信顺口溜, 消化 道疾患 胃炎 、 肠炎、 肠痉挛 、 消化不 良、 虫证 , 泌 尿道疾患如 泌尿 系统感 染 , 还有佝偻病 、 缺铁 性贫血 和某些皮 肤疾 患等都 可以使 s J~J L 发生夜啼 。 但是 , 根据中医急则 治其 标的原则 , 有些疾病 以夜间 啼哭为主要表现者, 亦可暂时按夜啼进行辨证论治。 2病 因病机 和辨证 2. 1 不慎 , 感 寒受冷 , 腹部 受寒 , 寒邪 人 内, 脾脏 受寒 , 夜静 属 阴, 阴 盛则阳衰 , 阳衰则 阴寒凝滞 , 寒邪凝滞则 气机不利 , 而致腹痛 啼 哭。正如《 普济方 》 中所说“ ⋯ ⋯ 夜为阴盛之 时 , 凡病在 阴者 , 至 夜则 邪气 盛, 婴儿气弱 , 脏腑有寒 , 每至 昏夜 , 阴寒 与正 邪相争 , 则神不得安 宁, 而腹切痛 , 故啼呼于夜 。 ”证见 : 夜 啼多发生在下 半夜 , 面色青 白, 手足凉 , 腹部 欠温 , 喜摩按 , 口鼻气 凉 , 曲腰而 啼 , 额汗 , 干啼少 泪, 不 欲吮乳 , 大便 青 白带 沫 , 小便清 , 舌 苔薄 白, 指纹 多青 。本证 以面色青 白, 睡喜蜷卧 , 腹喜摩按 为辨证要 点 。 脏寒气滞 素禀胎寒 , 或调护 2. 2心肝郁热小儿 素禀胎热 , 木火体质 , 或外感余 热未 清 , 热扰胸膈 , 或将 养过暖 , 体 热不散 , 小 儿心肝 常有余 , 又 神智 未开 , 性多执拗 , 如所愿不遂 , 易生郁火 。关于本证 的发病机制 , 《 普济方 》 认为“ 阳者脏热 , 夜则 阳衰 , 与热相搏 , 若 与脏 器交击 , 故作痛而啼” 。即心属火为 阳, 阳是人生 之正气至夜 阴盛 阳衰 , 阳衰则无力 与邪热相搏 , 正 不胜邪 , 则邪 热扰 心 , 而 烦躁 啼哭 。 《 中医儿科学 》 认 为“⋯ ⋯ 心火上炎 , 心神不 安而啼哭不止 , 由于 心火过亢 , 阴不能制阳 , 故夜 间不 寐而啼哭 不宁 , 彻夜 啼哭之后 阳气 耗损 , 而 日间精神不 振 , 故 白天 入寐 , 夜 间正气来 复 , 故入 夜又 啼, 周而 复始 , 循 环不止 。 ” 笔者认 为这两 种解释 都不 足为 凭 , 且有 内在矛盾 , 合理 的解释应该 是 白天d, J L 活动较多 , 阳浮 于外 , 邪 热得 以宣 泄, 故 白天不 啼 , 至夜则 阳入于 阴, 夜为 阴, 阴 盛于外 , 阳搏于内 , 邪热无从宣泄 , 内扰心神 , 故烦 躁而啼 。或遇 灯火躁 扰 , 则热愈炽 而啼哭 愈甚 。证见 : 平时性多执 拗 , 啼哭多 发生 在上半 夜 , 啼哭 时哭声 较 响, 啼哭 多泪 , 睡喜 仰卧 , 喜蹬衣 被 , 见灯 啼哭 愈 甚 , 面赤 唇 红 , 烦 躁 不安 , 口中气 热 , 或 口舌生 疮 , 手腹俱热 , 小便 或赤 涩 , 大便 或秘结 , 舌红或舌尖 红 , 舌苔 白 涩 , 指纹 紫, 脉数有力 。本证以哭声响亮 , 心烦喜仰卧 , 面赤唇红 为辨证要点。 2. 3惊恐伤神小儿神 志发育未臻完善 , 心神怯弱 , 如 目 见异物 , 耳 闻异声 , 口鼻 吸受 秽浊 之气 , 而致 心神不 安 , 常致 惊 恐 , 阳气 者 , 精 则养 神 , 夜 晚阴气 盛 , 阳气温养 心神 的作用较 白 天减弱 , 故夜 晚更容易受 惊易 恐 , 惊 则伤 神 , 恐 则伤 志, 致使 心 神不 宁, 神志不安 , 而 啼哭不止 。证见睡 中惊惕 , 或睡中忽起 , 惊 叫啼哭 , 哭声较尖 , 时作惊惕 , 神情不安 , 紧偎母 怀, 面色乍青乍 白, 哭声 时高时低 , 时缓时急 , 唇舌 多正常 , 指纹青 。辨证要 点以 夜 间惊 啼叫起为主 。 2. 4脾 胃虚弱小儿脾 胃常不足 , 若 喂养不 当, 添加辅食 过早 或过晚 , 伤脾损 胃, 初 伤脾 胃之气 , 继伤 脾 胃之 阳, 脾属 阴 中之至 阴, 夜 晚阴气盛 , 脾 阳虚弱 , 腹失温养 , 则腹部不适 而啼。 脾虚 则肝 旺 , 肝旺则 克脾 犯 胃, 腹痛 泄 泻而 啼, 寅 卯 为肝 旺之 时 , 故脾虚肝旺者多此时而啼 。证见 : 入 夜啼哭 , 时哭 时止 , 哭声 低弱 , 兼 面色 咣 白, 睡喜 俯卧 , 四肢 不温 , 纳少便 溏 , 肠 鸣 , 腹 部 胀 气 , 腹 部喜 温喜抚 按 , 口唇淡 白 小儿夜啼符, 舌淡红 , 苔薄 白 , 指纹谈 , 脉 细无力 。脾虚肝旺者可见夜 中睡眠不安 , 汗多易惊 , 肚大腹胀 。 本证 以睡喜俯 卧 , 面色青黄 , 唇舌淡 白为辨证要点 。 2. 5饮食积 滞小儿 脾常不足 , 运化力弱 , 又乳食不知 自 节 , 若家 长喂养不 当 , 极 易导致 小儿饮 食积滞 , 饮 食积滞 于 胃, 则 胃不 和, 胃不和则 卧不安 , 故 夜啼。若 积滞郁而化 热, 热循 胃 络扰心 , 心烦不安 , 则啼哭更甚 。证 见 : 夜 眠不 安 , 烦躁 啼哭 , 脘 腹胀 满 , 不思 乳食 , 口气 臭秽 , 面黄唇 焦 , 嗳腐 吞 酸 , 或 呕 吐乳 食 , 大便酸臭 , 手 足心热 , 舌 红 , 苔 白厚 或黄厚腻 , 脉象 弦滑 , 指 纹紫滞 。本证 以脘腹胀满 , 不思乳食 , 口气臭秽为辨证要点 。 2. 6阴虚 内热张山雷认为“ 小儿夜不 成寐而多啼者 , 阴 虚 内热 者居多 。 ”外感热病伤 阴 , 或吐泻失 津伤 阴, 或素体 阴亏 , 阴虚 内热 , 夜晚阳不入阴 , 虚热扰心 , 心神不安 , 故不寐而啼。证 见 : 小儿夜 啼 , 声 音 嘶哑 , 唇 红齿 燥 , 口干少 唾 , 目干少 泪, 两颧 发红 , 手足心热 , 躁 动少眠 , 便 干尿少 , 舌红苔少或 苔有 剥脱 , 指 纹紫 , 脉细数 。兼有 肾阴虚则 囟门迟闭 , 自睛多而黑睛少 。本证 以五心烦热 , 少 泪声嘶 , 唇干齿燥 , 舌红苔少为辨证要点。 2. 7心肝 血虚若 小儿 喂养 不当 , 未及 时添加辅食 , 或脾 胃虚弱 , 气血生 化乏源 , 导致 心肝血 虚 , 心主血 脉和 神明 , 肝 藏 血、 在 志 为魂 , 心 肝血 虚 , 神魂 失养 , 故夜 晚神 不安 宅 , 多悲 善 啼。证见 : 夜睡不深 , 睡中易醒 , 醒后多啼 , 面色淡 白, 唇舌 、 爪甲 色淡 , 发黄 稀 疏 , 白天 精神 不振 , 喜 打 哈欠 , 活 动减少 , 但 性 急 躁 , 易激惹 , 嗜食生米等异 物 , 舌质 淡 白, 指纹 色淡 , 脉 细。本证 以面 白少华 , 时多欠 伸 , 舌淡脉细为辨证要点 。 2. 8瘀 血 阻滞 关于 瘀血 导致 夜 啼 的文 献记 载 , 《 颅 囟 经 》 “ 初生小 儿 至夜 啼者 , 是有 瘀血 腹痛 , 夜 乘 阴而痛 , 则 啼” 。 《 医林 改错 》 “ ⋯ ⋯ 小 儿夜 啼 , 何 得 白 日不 啼? 夜 啼 者, 血 瘀也 ⋯⋯。”瘀 血阻滞 , 血得温则行 , 得寒则凝 , 血属于 阴, 夜亦为 阴, 阴邪 自旺于 阴分 , 故夜晚瘀血阻滞更甚 小儿夜里啼哭咒语, 瘀 阻于腹 则腹痛而 啼,

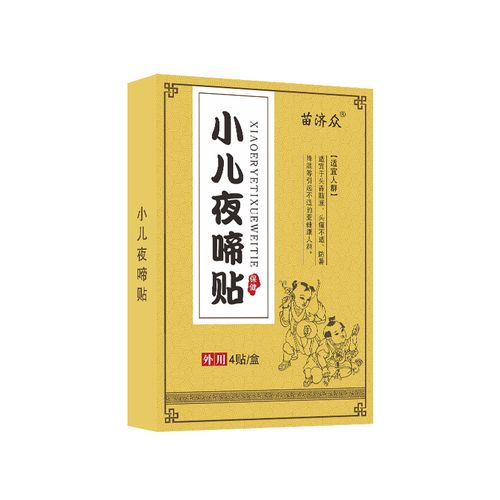

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |