没有辩证经验又急用,可以用周尔晋小儿推拿法或者ITMAN文档,同时把ITMAN文档中相关内容反复看上几遍(至少三遍以上)。

初学者急用看周尔晋的小儿推拿法或者ITMAN文档,长期学可以从李德修三字经派和张汉臣厘正派推拿法入手。

一般而言,小儿推拿有效的年龄,三岁以下效果最好,七岁以下效果较好,如果手法好,十二岁以下都有很好的效果。三字经流派历史上可以通治成年人和小儿。因为成年人要求手法重推拿时间长,所以现在用的少。

关于推那只手的问题,三字经派主张推左手,从各家的说法看,实际上推那只手都可以,也有两只手同时推的。男左女右的说法可以参考。

关于捏脊的问题,建议看《小儿捏脊》李志明和《冯氏捏积疗法》佘继林两书为主。冯泉福的说法是出生百天后到十六岁,十四岁以下没有来月经的女孩均可操作。时间以早晨空腹为好。

初学者不建议推拿39度以上发烧(高热)、重症咳嗽,风险很大,可以从小病入手(同时结合食疗)。

手法问题:不要研究什么手法和穴位方向对错,各家的手法方向和穴位能流传就有它的合理性,存在就是合理。

李德修小儿推拿技法 作者王蕴华(新版叫李德修小儿推拿秘笈里面有时间仅供参考,推荐理由:经典小儿推拿书籍,适合初学,经过验证)、

幼科推拿三字经派求真作者 赵鉴秋(新版叫三字经派小儿推拿宝典,推荐理由:适合初学,经过验证)

小儿推拿是建立在祖国医学整体观念的基础上,以阴阳五行、脏腑经络等学说为理论指导,运用各种手法刺激穴位,使经络通畅、气血流通,以达到调整脏腑功能、治病保健目的的一种方法。

小儿推拿的治疗体系形成于明代,以《保婴神术按摩经》等小儿推拿专著的问世为标志。小儿推拿的穴位有点状穴、线状穴、面状穴等,在操作方法上强调轻快柔和、平稳着实,注重补泻手法和操作程序,对常见病、多发病均有较好疗效,对消化道病症疗效尤佳。

小儿推拿的治疗法则与内治法基本一样,谨守病机,以期治病求本,调整阴阳,扶正祛邪。在中医基础理论的指导下,广泛应用于小儿泄泻、呕吐、食积、厌食、便秘、腹痛、脱肛、感冒、咳嗽、哮喘、发热、遗尿、夜啼、肌性斜颈灵符、落枕、惊风等疾病,有较好的效果。

推拿介质是指在推拿施术穴位的皮肤涂敷不同剂型的滑润剂。介质能发挥推拿和药物的综合治疗作用,达到治疗疾病的目的,也能滑润、保护皮肤,使手法更加灵活自如。一般来说,病属表证,多选用解表药,如葱汁、姜汁、薄荷汁等;属血瘀,宜选用活血化瘀类药物,如红花鸡油膏等;属热证,则选用寒凉药物作介质,如薄荷汁、猪胆汁、淡竹叶浸液。

由于小儿肌肤娇嫩、神气怯弱,因此在推拿治病时,特别要注意手法,强调轻柔、渗透,要求轻快柔和,平稳着实。

操作的基本手法有:推法、揉法、按法、摩法、掐法、搓法、拿法、运法、捏法、擦法、捣法、捻法、刮法、摇法、拍法。除了基本手法外,在几百年的临床实践中,医家逐步总结出一些有固定程序且有特定名称的操作方法,这些操作方法往往是用一种手法在一个穴位或几个穴位上进行,故现称“复式操作法”,如黄蜂入洞、打马过天河、运水入土等。

推拿时,应按顺序依次操作,以免遗漏。应先轻手法,如推、揉、运等,后重手法,如掐、捏、拿等;先头面,次上肢,再下肢,最后是胸腹腰背。小儿推拿所使用的穴位,根据其手法操作可分为直线、旋转及垂直方向,可根据操作方向来决定补泻原则。1.直线方向主要是应用推、捏等法施于直线状穴位。总的补泻原则为:向心方向推为补法,离心方向推为泻法,来回推为平补平泻法。有些非特定穴在经络线上,它们共同的补泻原则是:顺经方向推为补,逆经方向推为泻,来回推为平补平泻。2.旋转方向多用于揉、运、摩等手法,施于面、点状穴位。总的补泻原则是:顺时针方向旋转为补,逆时针方向旋转为泻,双向旋转为平补平泻。如果是左右对称的两个穴位时,其补泻原则为:向内旋转为补,向外旋转为泻,双向旋转为平补平泻。3.垂直方向多用于按、掐、拿等手法,施于点状穴位。其补泻原则以手法的轻重定补泻,重手法为泻法,轻手法为补法,不轻不重为平补平泻。此外,还有一些穴位的操作方向为特定的,不受以上补泻原则约束,例如推三关、清天河水等。

小儿疾病的常见症状为泄泻、呕吐、厌食、发热、咳嗽等,可四诊合参,按照中医儿科学辨证。现以小儿泄泻为例,试述推拿选穴。可根据病史及大便性状初步判断证型。泄泻的基本推拿处方为:推脾经、推大肠、揉脐、摩腹以调和脾胃,助运化湿;运内八卦以调中理气,并加强其他手法;推上七节骨,揉龟尾以调中止泻。1.伤食泻证见泄泻前有伤食病史,大便量多,气味酸臭,常夹不消化食物残渣,伴口臭、腹胀,多为伤食泻。治则健脾消食,调腑止泻。推拿推脾经用补法,推大肠用清法。加揉板门,揉中脘,揉天枢。2.寒湿泻证见大便稀薄多沫,甚如水样,色淡臭味小,苔薄白或白腻,伴恶寒发热、鼻塞流涕等症,多为寒湿泻。治则健脾化湿,温中止泻。推拿推脾经及推大肠均用补法。加推三关,揉外劳宫。3.湿热泻证见大便水样或蛋花样,泻下急迫,大便臭秽,量多次频,或夹黏液,伴发热、烦躁口渴等症,多为湿热泻。治则清热化湿,调腑止泻。推拿推脾经及推大肠均用泻法。加清小肠,推六腑,揉天枢。4.脾虚泻证见泄泻日久不愈,大便稀溏,色淡不臭,夹不消化食物残渣,多于食后作泻,伴形体消瘦、乏力等,多为脾虚泻。治则健脾益气,固肠止泻。推拿推脾经及推大肠均用补法。加推三关,捏脊,按揉足三里。5.脾肾阳虚泻证见泄泻日久不愈,或五更泻明显,伴畏寒肢冷等阳虚表现,多为脾肾阳虚泻。治则温补脾肾,固肠止泻。推拿推脾经及推大肠均用补法。加揉二马,补肾经。

小儿推拿疗法治疗范围广泛,效果良好,但也有一些情况不适合使用,如下:1.皮肤发生烧伤、烫伤、擦伤、裂伤及生有疥疮者,局部不宜推拿。2.某些急性感染性疾病,如蜂窝织炎、骨结核、骨髓炎、丹毒等患者不宜推拿。3.各种恶性肿瘤、外伤、骨折、骨头脱位等患者不宜推拿。4.某种急性传染病,如急性肝炎、肺结核病等患者不宜推拿。5.严重心脏病、肝病患者及精神病患者,慎推拿。小儿疾病的病理特点决定了小儿发病容易、传变迅速,治疗不当或不及时会影响疾病的愈后转归,故推拿疗法应由专业医师执行,且必要时需配合内治法协同治疗。

小儿推拿学是研究小儿生长发育,保健以及疾病防治的一门科学。它属祖国医学的重要组成部分,其历史悠久,源远流长。

推拿疗法是在劳动人民与疾病作斗争的长期实践中积累起来的宝贵经验的总结。魏晋隋唐时期最为盛行,直到明朝万历年间,按摩由治疗成人疾病逐渐发展到治疗小儿疾病,为后世小儿推拿疗法奠定了基础。

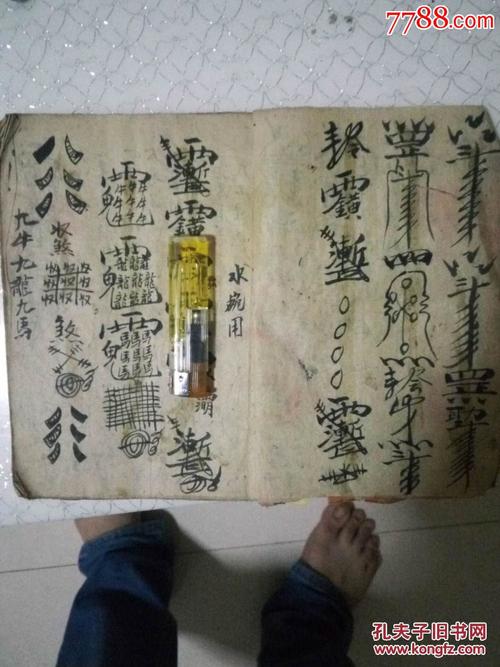

在隋唐时《千金方》中有“治少小新生肌肤幼弱,喜为风邪所中,身体壮热或中大风手足惊掣。五物甘草生摩膏方。……小儿虽无病、早起常以膏摩囟上及手足心,甚辟寒风”。《外台秘要》载:“小儿夜啼至明不安寐,……亦以摩儿头及脊验。”虽用推拿方法防治小儿疾病早有记载,但形成小儿推拿的独特体系则在明清时期小儿夜啼符。在当时有很多这方面的专著及经验总结,最早的小儿推拿专著是《小儿按摩经》。

小儿推拿疗法和成人不同,且有很多特定的穴位,因而自成体系。根据小儿手腕部寸口为百脉总汇之处的理论和小儿生理特点,建立了在手部操作特定穴位,周于藩著《小儿推拿秘诀》一书较系统的叙述了推拿的治疗方法。“特定穴位”的操作主要靠推法,因小儿不能与医者合作,必须以拿法固定其小儿被操作的肢体和部位,以便顺利地进行治疗操作。对小儿的这种治疗手段,称“小儿推拿”。

清朝时期,推拿治疗虽未受官方重视,但因其治疗效果显著,仍广为流传于民间,并不断有所发展和创新,并有不少推拿专著陆续问世。其中著名的有熊应雄的《小儿推拿广意》、骆如龙的《幼科推拿秘书》,夏云集的《保赤推拿法》,张振鉴、周于藩的《小儿推拿秘诀》校正《厘正按摩要求》等。明清时期的小儿推拿著作在整个推拿文献中占重要地位,在当时的儿科著作中有相当大的比重。

解放后,在党的中医政策指导下,祖国医学中的小儿推拿得到了新生,重印再版了很多小儿推拿著作。随着社会和科学的不断进步,小儿推拿也必将日臻完善,并为人类医疗保健事业做出更大的贡献。

小儿推拿不是包治百病的,但对儿童常见疾病是很有效的,再配合艾灸,药贴要过更显著。重要的是不用吃抗生素,完全绿色疗法,所以越来越受推崇。有的家长一见孩子生病就手忙脚乱,嫌小儿推拿效果慢,喜欢挂水、吃药。其实打针,吃药也不是马上就好而且还容易复发,吃着药咳嗽个把月的孩子大有人在。小儿推拿是从根本上调整孩子的体质,增强孩子的免疫力,抗病能力自然会提高的

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |