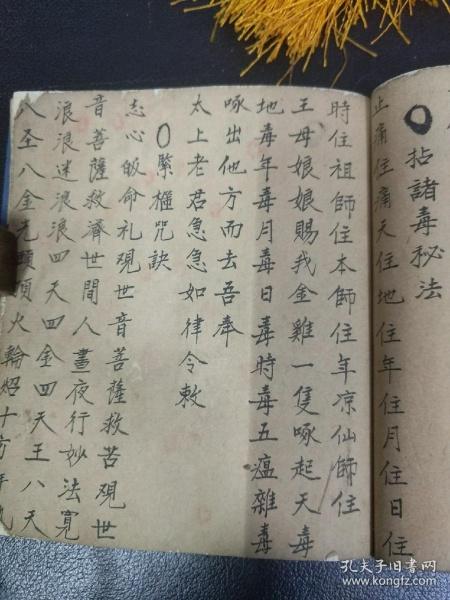

本文通过对史料和历史故事的梳理分析,对“夜哭贴”的由来做了初步探讨,并对其实践操作进行了简单描述,认为:“夜哭贴”作为文本来看是一种诀术歌;而作为一种行为叙事,张贴“夜哭贴”实是一种模仿巫术。作为一种民间俗信,研究者应对其予以历史认知和深层挖掘。关键词:中图分类号:K89227文献标识码:A文章编号:1001—2338201103—0218—03作者简介:刘大伟,男,青海师范大学人文学院讲师。研究方向:民俗学、现当代文学。用“夜哭贴”化解小儿夜啼是典型的民间育儿习俗,这种习俗在中国传统乡村流传甚广。每当夜间小儿哭闹不止,老百姓一般认为是鬼魅作祟,便张贴“夜哭贴”以止小儿夜哭。此种习俗究竟源自何时,鲜有学者提及。笔者以为这一习俗源自民间故事。一、由来:从“张辽止啼”谈起《三国志魏书张辽传》中载有这样一段史实:张辽乃曹魏开国“五良将”之一,武力过人,深得曹操器重。在与东吴合肥一战中小儿胀气推拿手法,张辽“以步率八百,破贼十万”,杀得孙权溃不成军,落荒而逃。遂震江南,有“虎贲将军”之称。可知历史上确有张辽其人,但此时还未出现与之相关的民间故事。唐人李翰在其著述《蒙求》明万历刻本中载有“蔡裔殒盗,张辽止啼”的典故,可视作“夜哭贴”的最早原型。李翰在“张辽止啼”句下依据民间传说作了这样的注释:“魏张辽为前将军,江东小’无不止者。”《三国志》的作者陈寿及其注者裴松之在书中写到了张辽的英武形象,但均未提及“张辽止啼”的故事,而在李翰的《蒙求》中出现了这一故事。可见,“辽来!”的咒语在南宋裴松之以后至唐李翰以前这三百多年间即公元451—779的口头咒语形式直到李翰撰写《蒙求》时,才演变成“张辽止啼”的四言韵语,并作为钦定课蒙读物而以书面形式在幼童间广为流传。到了明代,小说家罗贯中写成巨著《三国演义》,该书第六十七回“曹操平定汉中地,张辽威震逍津”中再次提到“合肥之役”和“张辽止啼”的故事:孙权跳过桥南,徐盛、董袭驾舟相迎。凌统、谷利抵住张辽。甘宁、吕蒙引军回救,却被一部以介绍掌故和各科知识为主要内容的儿童识字课本。全书皆用四言韵文,每四个字为一个主谓结构的短句,上下两句成为对偶,各讲一个掌故,所讲内容大部分是历史人物故事和传说人物故事。218甘宁皆死命逃过河南。这一阵杀得江南人人害怕;闻张辽大名,小儿也不敢夜啼。有诗曰:谑杀江南众小儿,张辽名字透深闺。才闻乳母低声说,夜静更阑不敢啼。作为中国四大名著之一的《三国演义》,其在民众中的影响可见一斑,特别是里面情节跌宕的故事更是在民间流传深广,譬如“鸿门宴”、“将相和”、“辽止啼”等。从民间最初的“辽来!展到四言韵语,直到现在的“贴”;内容也由简单变得更为丰富。二、实践:从书写到张贴以青海农村为例,过去由于缺乏必要的医疗条件,民众没有自觉的就医意识,许多妇女在小儿夜哭闹不止的时候,往往认为是鬼魅等“不干净”的东西在作怪,万般无奈,只好“求助”于“夜哭贴”。具体程式为:先找来一片约32K见方的红纸,然后请识字的人用毛笔写上如下字句:“天皇皇、地皇皇,我家有个夜哭郎,过路君子念一遍,一觉睡到大天亮。”写毕,趁夜深人静时张贴于十字路口的树木或桥梁及墙壁等显眼的地方。竖日,自然有路过的人上前观看。如斯,一则“夜哭贴”算是完成并成功地付诸了实践,至于效果如何,则另当别论,据说有灵验的,当然也有不灵的。由于地域的差别和民族的不同,“夜哭贴”在流传过程中也产生了形式上一致、内容上大同小异的异文。以出现在青海互助农村的“夜哭贴”为例,基本模式都是这样:“天皇皇、地皇皇,我家有个夜哭郎,过路君子念一遍,一觉睡到大天亮。”此贴一、二、四句较为固定,惟有第三句略有差异,有的写的是“一”还是“三”,无论是“念”还是“读”,“夜哭贴”在阅读上并没有因形式的差异而给路人在阅读上造成任何困难,其主要功能是贴出来供路人去念,从而达到化解小儿夜啼的目的。有人也考虑小儿夜啼是因为晨昏颠倒,白天睡觉,晚上就容易哭闹,所以就在“贴”的文字下面倒写一个驴字,俗倒驴”,以求破解小儿夜哭。也有画倒吊毛驴在黄纸上的,贴在大柳树上,在“驴”旁写上符咒:倒吊驴儿本姓周,小儿夜哭不识羞,今夜晚上再来哭,钢刀斩断鬼驴头。值得注意的是,民间有些地方将“夜哭贴”符咒内容用黑色颜料写在木板上,然后将木板悬挂于大门口,供路人阅读。此举与中国古代桃符辟邪的习俗颇为相似,也达到了化解小儿夜哭的烦恼。青海乡土作家井石先生指出,中国隋唐时期的御医署内配置有咒禁师,他们担负医治疾病的职责,但是民间所接受。从古至今,“夜哭贴”大致经历了木质———黄表———黄纸———其它纸如常见的红纸形变化过程,这也是一种时代、科技发展的民间记忆。三、论辩:一种对民间俗信的误读关于“夜哭贴”,吴南滨和王祥林两位学者在《民俗研究》上有过一次小小的论争。《民俗研究》1989年第二期刊登了王祥林的一篇短文《夜啼贴》,笔者认为,此文对夜啼贴的介绍虽嫌空泛,但能指出其性质“是育儿风俗,是人们一种良好的祝愿”在行文上出现了一处低级失误:在谈到夜啼贴的实际作用时,居然引用了一篇发在《健康文摘》杂的文章《喷嚏是什么信息》来佐证,据说当亲人之间互相想念时便会发射意识流———信息,收到信息的人便会不由自主地打喷嚏。于是,作者联想到过路的君子在念“夜哭贴”时是否也同样给那个郎”发出了某种意识流,致使该小儿停止了夜哭。如此牵强行文难免漏洞百出。吴南滨接着在《民俗研究》1989年第三期上撰文予以驳斥:“这种‘据说’之类的耳舌之言,与其说是‘出于对民俗学的探求’,不如说是在进行某种愚昧宣传”。除了对“夜哭贴”的由来进行了考证外,吴南滨还从医学角度对小儿夜哭作了解释,称小儿夜哭病因在于急性中耳炎。后来,王祥林又文章进行回应,两人各执己见,互不相让。在这场论辩中,王祥林的纰漏显而易见,吴南滨的说法貌似更为科学,但也有失偏颇。在人文学219科领域,对事象的研究有方法论上的差别,也有视角上的不同。对于同一对象,阐释角度不同,就会得出迥然不同的结论。就“夜哭贴”而言,既然两位学者包括大多数研究者都认同这是一种育儿风俗的话,那么何不以民俗学的视角加以关注呢?既然是一种习俗,那么就不能以迷信或科学加以定论。从唐代传承至今,这种习俗自有其存在的价值和意义小儿夜啼符。它并非科学,也不是迷信,确切地说是一种俗人们的文化程度的提高,一些迷信事象在流传中,逐渐失去了原来的神异色彩,失去了神秘力量,人们在长期生产与生活的经验中找出了一些合理性,于是把这些事象从迷信的桎梏中解放出来,形成了一种传统的习惯。这些传统习惯,无论在行为上、口头上或心理上都保留下来,直接、间接用于生活目的,这就是相信乌丙安先生对俗信的界定能够很好地帮助我们对“夜哭贴”的存在作出合理的解释。四、实质:模仿巫术的体现小儿夜哭,以一纸“夜哭贴”止之,阅读帖子上的语句,一份盼望小儿停止夜哭的急切心情跃然纸上。当一种宗教意识参与其中时,我们可以说这是一种祝愿语或是咒语。高尔基说:咒语表明着“人们是怎样深刻地相信自己语言的力量,而且这种信念之所以产生,是因为组织人们的相互关系和劳动 过程的语言具有明显的和十分现实的用处。他们甚至企图用咒语去影响神。” 就其文本而言,“夜哭贴”当属诀术歌。诀术歌“是一种被认为具有法术作用的民间歌诀,象咒语小孩尿频最简单的偏方、祛病禳灾的歌诀之类,都可称为诀术歌” 。这种歌的语言力量在民众心目中必须符合特定的仪式规范,否则是无法应验的。因此,它的歌词大部分是叙述仪式的过程,教人去怎样做。有的诀术歌 就其行为叙事来看小儿夜啼吃什么药,张贴“夜哭贴”实是模仿巫术的一种。“巫术是借助超自然的神秘力量,对人或事物施加影响以达到某种目的的手段。它是最古老、最普遍的信仰。” “夜哭贴”显然是借助语言的魔力来达到目的的。依据施行手段的活动方式不同,巫术可分为模仿巫术和接触巫术。模仿巫术 “是一种用相似事物为代用品求吉或致灾的巫术手段” 。“夜哭贴”中的“夜哭郎”直接代替了现实中的小孩,通过字面上的“夜哭郎”加以巫术控制,最终达到控制小儿夜哭的目的。 综上所述,“夜哭贴”是育儿风俗的一种,它从“张辽止啼”的历史故事传承演变而来,既有其普遍 度上体现了民众朴素的世界观,并反映了其内在精神秩序,应予以历史的认识和深入的研究。参考文献: [1]罗贯中 三国演义[M]西安: 三秦出版社,2002 391 [2]王祥林 关于“夜啼贴”的由来及其解释[J]民俗研究,1989, 中国民俗学[M]沈阳: 辽宁大学出版社,1985 240 [5]高尔基 苏联的文学[M]北京: 人民文学出版社,1977 99 民间文艺学概论[M]上海: 上海文艺出版社,1980 248 民俗学概论[M]上海: 上海文艺出版社,1998 201 中国民俗学[M]沈阳: 辽宁大学出版社,1985 240 220

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |