0-1岁:襁褓之年:未满周岁者,称之为“襁褓之年”。襁褓:襁,背小孩的宽带子;褓,婴儿的被子。

2-3岁:孩提之年,古代年龄称谓中孩提之年指的就是还在幼儿时期的孩子,需要大人的照顾与关怀。也有称之为“孩提包”或“提孩”的说法,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”。

4--7岁(女子):垂发之年既垂髫(tiáo),是三四岁至七八岁的儿童,是指还在幼童时期,髫年也是指女孩子头发开始长,但是并没有束发时的自然下垂现象,故称之,也称作“垂发之年”。

8—14岁:总角之年,古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”,是古代年龄称谓对8—14岁小孩的称呼。语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。以后称童年为“总角”。陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。”

10岁:幼学之年。(《礼记•曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

10--11岁:黄口之年,黄口也是对10岁以下孩子的统称,指的就是稚气未脱的男孩或女孩。黄口:原指我雏鸟的嘴,后来借指婴儿。如《淮南子.论训》:“古之伐国,不杀黄口。”今天多用“黄口小儿”来讥诮无知年轻人。

12岁(女子):金钗之年,古代年龄称谓中金钗之年指女孩子12岁,女孩子到了十二岁之后就开始要带钗了,所以才将12岁的女孩叫做金钗之年。

13—14岁(女子):豆蔻年华就是指的古代十三、四岁的少女,代指少女的青春年华。【出处】《赠别二首·其一》——唐代:杜牧

“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”指十三四岁的少女姿态袅娜,举止轻盈美好,就像二月里含苞待放,初现梢头的豆蔻花。

14岁(女子):二七之年,取二七一十四之意,如南朝陈后主《车飞伯劳歌》:年时二七犹未笄,转顾流眄(miǎn)鬟鬓(huán bìn)低。

13-15岁:舞勺之年,根据《礼记》的记载:勺,一种管乐器,古未成童者习之,舞勺指未成童者学习勺舞。舞勺之年也用作童年的代称。

15岁(女子):及笄(jī)之年 出自《礼记·内则》,“女子……十有五年而笄”。“笄”,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁。女子许嫁,笄而醴(lǐ)之,称字,《聊斋志异·胭脂》:“东昌卞氏,业牛医者,有女,小字胭脂,……以故及笄未字。”《仪礼·士昏礼》及笄(jī)之年 指女子满了15岁,行笄礼,用笄贯之。形容古代女子已到了结婚的年龄。古时女子十五岁时许配的,当年就束发戴上簪子;未许配的,二十岁时束发戴上簪子。(笄:拼音jī,束发用的簪子。)

16岁--17(女子):碧玉年华,碧玉年华也叫碧玉之年,是古代人们对16岁年轻女子的称呼,古代二八年华也是指的16岁,也叫破瓜之年。破瓜:指女孩十六岁,俗话说的年方二八。(篆字“瓜”很像两个“八”字叠在一起)孙绰的《碧玉歌》最为有名。“碧玉破瓜时,郎为情颠倒。芙蓉陵霜荣,秋容故尚好”。

18岁(女子):二九之年,古代女子18岁可称“二九“。《初刻拍案惊奇》:“韩子文……年过二九,尚未有亲。”本来男女皆可用,但诗文中多用于女子。

15-20岁(男子):舞象之年,舞象之年指的就是男孩在15-20岁之间的一个称呼,就是男子在成童之年当中。男子到了20岁就是及冠之年了,举行冠礼后就代表成年了。

20岁(男子):及冠之年,及冠(也称加冠、弱冠): 男子满二十岁之后,举行“及冠”之礼,表示已经是成年人了,可以取“字”。“字”,又称“表字”,是根据幼时取名的原意,例如毛泽东,字润之;诸葛亮,字“孔明”;岳飞,字“鹏举”。 及冠就是戴帽子,古人成年之后才能束发戴帽,冠就是帽子的意思。当代按照宪法规定,18岁成年,有条件的家庭和学校都给孩子举行18岁成年仪式,也就是说18岁就是及冠之年,但不一定戴帽子,也不分男生女生。及冠也称弱冠,弱是年少,左思《咏友》诗:“弱冠弄柔翰,旧荦观群书。”

24岁(女子):花信年华,花信年华也称花信之年,花信年华在我国古代时期是对女子二十四岁的称呼。

30岁以上(男子):而立之年。语出《论语·为政》,孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。所以后代称30岁为“而立之年”(立,“立身、立志”之意)。《聊斋志异·长清僧》:“友人或至其乡,敬造之,见其人默然诚笃,年仅而立。”

30岁以上(女子):半老徐娘。半老徐娘出自于《南史·后妃传下》,意思是指已到中年尚有风韵的妇女。

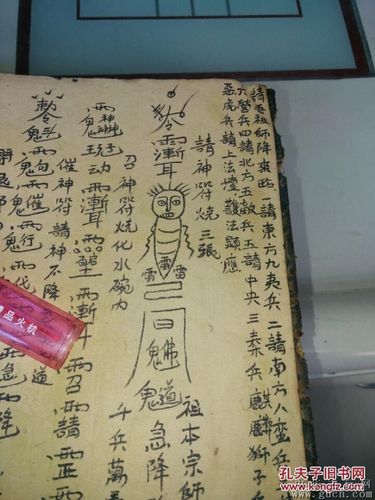

40岁以上(男子):不惑之年,语出《论语·为政》,孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑……”小儿收惊符。亦称强壮之年,《续焚书》卷一·书汇:“兄虽强壮之年,然亦几于知命矣”。

51岁:开六之年,古人称老年人年龄进入一个新阶段谓之“年开”。十年为一秩,开六即第六秩的开始。

60岁:花甲之年,花甲之年又称之为是耳顺之年,花甲是古代时期天干地支算法中一种年限,在天干地支中60年为一甲子年,所以后世就将60岁的中年人称之为花甲之年。亦称下寿之年。

61岁:华甲之年,华甲的甲,即甲子的甲,华字的繁体字可分为六个十字和一个一字,所以称61岁为“华甲”。

64岁(男子):破瓜之年,因瓜字可分为“八八”两字,取八八六十四之意,故用为男子64岁的代称。

70岁:古稀之年,古代人到70之后就被称之为古稀之年,人的一生只有那么多年,没有多少可以任由你挥霍浪费。

71岁:开八之年,白居易《喜老自嘲》诗:“行开第八秩,可谓尽天年。”嘲笑自己已经开始奔八了。

60岁—80岁:耆[qí] 耄[mào]之年,六十岁叫做耆[qí] ,这时候就该役使他人了;_十岁的人叫做耄[mào] ;60至80岁老人统称耆耄之年。《礼记·曲礼》记载:“人生十年曰幼,学。二十曰弱冠。三十曰壮,有室。四十曰强,而仕。五十曰艾,服官政。六十曰耆,指使。七十曰老,而传。八十九十曰耄,七年曰悼,悼与耄,虽有罪,不加刑焉。百年曰期颐。”

80--98岁:耄耋之年(mào,dié):耄耋泛指高寿。《晋书·李重传》:“臣访 冲 州邑,言其虽年近耋耄,而志气克壮;耽道穷藪,老而弥新。”宋 叶适《忠翊郎武学蔡君墓志铭》:“不尽年可戚嗟兮,儻耋耄渠不为之欢欣!”清 刘大櫆《程太夫人寿序》:“八十、九十者所在多有,惟无德以堪之,则虽有耋耄期颐之寿,与朝菌不殊也。”耄耋之年也称朝之年、朝枚之年、朝枝之年、中寿之年。

88岁:米寿:指88岁寿辰。因米字拆开好似八十八,故借指88岁。此外,还含有年事虽高,但食欲旺盛之意。

90岁:九十为上寿故称上寿之年;亦称鲐背[tái bèi]之年,古代对90岁到100岁之间的老人都称为是鲐背之年,鲐背泛指的就是长寿老人,鲐背指的就是90岁老人的皮肤像鲐鱼背部的鱼纹;又人到暮年,皮肤上生出老年斑如冻梨之皮,故又称“冻梨之年”。

100岁:期颐之年亦称人瑞之年:指百岁高寿。期颐:期,朱熹讲是“周匝之义”,即转过一圈了,“谓百年已周”。颐,朱熹讲是“谓当养而已”。 “期颐”是人寿至“百岁”的特称。《礼记·曲礼上》:“百年曰期颐。”郑玄注:“期,犹要也;颐,养也。不知衣服食味,孝子要尽养道而已。”意思是:人至百岁,饮食、居住、动物等各方面都需要孝子照养,所以“百岁”称作“期颐”。

卒年:人死为卒年,现代汉语称终年。卒年也称落年。宋人罗泌所著《路史后记七小昊》曰:“小昊青阳氏……在位八十有四载,落年一百有一。

度:又称“初度”,指小儿初生之时,后来也引申为“生日”。出自《离骚》“皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。”

汤饼之期:指婴儿出生3日,旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。

赤子、襁褓:本意是婴儿的被子,后来指未满周岁的婴儿。《论语·子路》:“则四方之民襁褓负其子而至矣。”

孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2—3岁的儿童。《孟子·尽心上》:“孩提之童,无不知爱其亲者。”

童龀【chèn】:指儿童少年时期,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。意思是指男孩8岁,女孩7岁,此时乳牙脱落,长出恒牙。

总角:原指古时少儿男未冠,女未笄时的发型,头发梳成两个发髻,如头顶两角。后代称儿童时代,也就是8、9岁至13、14岁的少年。

外傅之年:儿童10岁。外傅是指古代贵族子弟至一定年龄出外就学所从之师,与内傅相对。《礼记·内则》:“十年,出就外傅,居宿於外,学书记。”

金钗之年:指女子12岁,古代女孩到了12岁要带钗,金钗就是作为代称。南朝梁•武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。”

豆蔻:指女子13、14岁,出自唐•杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”。豆蔻是一种初夏开花的植物,由于初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”。

舞夕之年:指男孩13至15岁,也称“舞勺之年”。《礼记.内则》:“十有三年学乐诵诗舞勺。成童舞象学射御。”

及笄【jí jī】:指女子年满15岁,笄:束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年,到了出嫁的年龄。出自《礼记•内则》:“女子十有五年而笄。”

志学之年:志学的意思是立志于学习,指人到了15岁的年龄,孔子曰,“吾十有五而志于学”;曹植《武帝诔》:“年在志学,谋过老成。”

碧玉年华:又称“瓜子处分”,“二八年纪”,“破瓜之年”,指女子16岁,正当青春年少,出自《通俗编·妇女》:“宋谢幼词:‘破瓜年纪小腰身’。按俗以女子破身为破瓜,非也。瓜字破之为二八字,言其二八十六岁耳。”

加冠:又称弱冠,古时男子20岁行加冠礼,表示已成年。古时候不论男女都要蓄留长发,长到一定的年龄要为他们举行一次“成人礼”的仪式,男行加冠礼就是把头发盘成发髻谓之“结发”然后再戴上帽子。

摽梅【biāo méi】之年:是指未能成婚的适婚女子。摽梅是指梅子成熟后落下来,比喻女子已到了出嫁的年龄。出自《诗经•召南•摽有梅》:“摽有梅,其实七兮。求我庶士,迨其吉兮。”

而立:指30岁,立是“立身、立志”之意。指年至三十,学有成就。孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

半老徐娘:女子30岁,指尚有风韵的中年妇女,徐娘是梁元帝妃徐氏,泛指妇女。《南史•后妃传下·梁元帝徐妃》:“萧溧阳马虽老犹骏,徐娘虽老犹尚多情。”

花甲:指60岁,我国古代用干支记时间,天干有十,地支十二,十天干和十二地支按照顺序搭配成六十个单位,通常就叫做“六十花甲子”,也称“花甲”。唐•赵牧《对酒》诗:“手挼六十花甲子,循环落落如弄珠。”

耆【qí】:本指六十岁老人。泛指老人。也称为“寿考”,南朝齐·王融《三月三日曲水诗序》:“耆年闕市井之游,稚齿丰车马之好。”

下寿:古人以60为下寿,指60岁以上。出自《庄子•盗跖》:“人上寿百岁,中寿八十,下寿六十。”

还历寿:61岁的寿辰。由于按干支纪年法,60年为一轮,61岁正是新一轮重新算起的时候,故称“还历”。

悬车之年、杖围之年:均指70岁。出自《晋书·刘毅传》:“昔郑武公年过八十,入为周司徒,虽过悬车之年,必有可用。”

米寿:指88岁。因“米”字拆开,其上下各是八,中间是十,可读作八十八,也有年事虽高,但食欲旺盛之意。

白寿:指99岁,因“百”字去掉上边的一是“白”字,“百”数去一为九十九,故雅称九十九岁为“白寿”。

茶寿:指108岁。因“茶”字的草字头即双“十”,相加即“二十”,中间的“人”分开即为“八”;底部的“木”即“十”和“八”,相加即“十八”。中底部连在一起构成“八十八”,再加上字头的“二十”,一共是“一百零八”,故名。

双稀:指140岁,因古稀指70岁,所以双稀是70的两倍140,即双稀为140岁。“花甲重逢外加三七岁月小儿年龄的分期及时间,古稀双庆更多一度春秋”,一副对联导出以为长者活了141岁。上联为乾隆所作,下联为纪晓岚所作。

典故:乾隆五十年(公元1785年)正月初六日,四海承平,天下富足。适逢乾隆喜添五世元孙,乾隆帝为表示其皇恩浩荡,在乾清宫如期举行了千叟宴。宴会场面之大,实为空前。文武大臣共聚一堂,其中也有从民间而来的老人。当时推为上座的是一位最长寿的百岁老人郭钟岳倍受赏赍。据说已有141岁。乾隆和纪晓岚就为这位老人作了一个对子,堪称绝对。

2-3岁,孩提。这时婴儿已经长大了一点,但还不会走路,得大人抱着。“提”,是指大人抓住孩子的两腋将他抱起来的动作,而“孩”也不是孩子,而是“咳”的古字,形容孩子在襁褓中咯咯的笑声。今天,人们仍常常用“孩提时代”形容自己的童年。那时我们在父母怀中牙牙学语,路不会走,话也说不清,但我们却渴望用自己的心去靠近这个世界。

13-14岁,豆蔻年华(女子)。豆蔻,是一种初夏开花的植物。初夏还不是盛夏,粉白的花刚新新萌发,充满娇俏的灵气。杜牧诗云:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”古代的女孩从12岁开始便可以戴发饰,装扮自己。从古至今,青春都是一个爱美的年纪。处于这个年龄的女孩,清秀的面容、灵动的眼神,是生活给她们最珍贵的礼物,任何浓妆艳抹都不能比。

20岁, 男子称为弱冠,女子称为花信年华。花信,是应花期而来的风。节气中的信风,带来开花的音讯,女子年方廿四,也正处在年轻貌美之时。 男子称为弱冠。行冠礼,是古代最隆重的仪式之一。在家族的见证下,年满20岁的男子在宗庙里由指定的贵宾加冠,以示成年。由于这个年龄的男子体犹未壮,所以又称“弱冠”。“君子始冠,必祝成礼,加冠以厉其心。”仪式,正是要提醒他们,成年是人生的一道坎。从此,要做自己面对一切,自强自立,靠自己的力量走向经济和精神上的独立。

120岁:天寿。人的天赋的寿命,叫“天年”。其具体数目是两个甲子:一百二十岁。不到六十岁,叫“夭”,夭折的“夭”。过了一甲子,叫“一寿”。我们说这个人夭折了,就没过到六十岁,没达天年的一半。什么叫折呢?天寿打个八折,96岁,为高寿。80岁为中寿。60岁为初寿。民间有个说法:即人们要“闯过七十三,越过八十四”。天年打个六折,七十二,就是说我们说虚岁七十三那个折,是人生一个要闯过的重要门坎。到了八十四岁,活到了天年的七折,大多数人没过八十四岁这个坎儿。

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |