先将霍香,茯苓,炒白术,陈皮,丹参放入罐中。加冷水浸泡30分钟,同时将白叩仁也用冷水浸泡,另置待用。把药罐中的冷水加至淹过药面1一2cm,加热煎煮,先用大火,待沸腾后,改为小火煎25分钟,加入另置的白叩仁,再煮5分钟,倒出药汁后再加冷水,煎煮25分钟,倒出药汁,将两次煎煮的药汁混合,分3次温服,每次服200mⅠ。

化湿理气,健脾和中。主治湿滞中焦所致的脘腹胀满,嗳气呕恶,不饥食少,倦怠无力,大便塘薄,舌苔白腻。

本方为湿滞中焦而设,体现芳香化湿、健脾理气,兼以活血之法。方中用广藿香辛、微温化湿理气,兼和中止呕,为君药。白叩仁辛温,化湿行气,和中止呕;橘皮辛苦温,理气健脾,燥湿化痰,以助君药行化湿理气之功,为臣。炒白术苦甘温,燥湿利水,健脾补气;茯苓甘淡平,渗湿利水,健脾补中,以治湿浊内生之本为佐。丹参苦微寒,活血祛瘀,遵"水血同源"之理,与合湿药合用,体现"湿病活血能增效"的临床经验,为本方之佐使。全方以药物,化湿为主,兼理气、芳化小儿化煞、淡渗、苦燥、健脾、活血之法,兼顾标、本、气、血,治一切湿滞中焦之证,可谓周全。

湿浊化热,兼舌苔黄腻、口苦、口干者加黄芩;腹胀满者加厚朴;脘腹冷痛、腹泄者,加干姜、肉豆叩(去油);舌苔白厚,舌质淡者,加茅苍术;兼有风寒外感、头痛欲吐者,加苏叶,白芷;食欲特别差或厌食不饥者,加砂仁、神曲;尿少黄者,加通草、金钱草;巩膜黄染者,加茵陈、虎杖、赤芍;四肢无力,易于疲劳者,加黄芪;舌苔白腻,厚浊难化者,加草果仁。

本方药物偏辛温,倘见湿浊化热,或湿温发热,或有口渴思水,大便干结,舌苔剥落,舌质红赤乏津等阴血耗伤者慎用。服药期间,应禁止服用滋阴补血之药物及保健品。饮食宜清淡,忌饮酒类饮料,少吃油腻及易于产气的甜食。

湿邪为病,是中医学独具特色的病因病机概念。化湿汤的主治虽重于中焦湿滞,但临床上凡属与湿邪有关的疾病都可以选用。如急慢性胃肠炎、急慢性病毒性肝炎、脂肪肝、肝硬化的代偿期与失代偿期、胆囊炎、胆石症、病毒性感冒、功能性消化不良等,均可参照本方辨证论治。

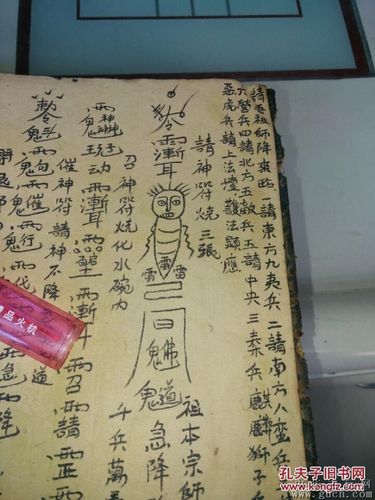

患者素有小三阳约十年。两个月前因肝功能异常而在某三甲医院住院治疗至今安葬犯小儿煞。住院期间,肝功能各项指标有所好转,但时有反复,并因临床症状明显而未出院,请中医会诊协助治疗。

刻诊:患者面色痿黄,自诉胃脘与腹部胀满难受,每至午后加重,食欲很差,食不知味,口中黏腻不适,时而恶心欲吐,四肢软弱乏力,畏风,大便略稀,不爽,每日2次,舌质淡不红,舌苔白腻,脉细无力。此湿滞中焦,阳气被遏,脾为湿困。法当芳香化湿,温中健脾。拟化湿汤加减。药用白叩仁10g,广藿香15g,苍术10g,厚朴15g,苏梗15g,谷麦芽各20g,茯苓20g,干姜6g,5剂,水煎服,每日3次。嘱停用降酶、抗病毒药物,专用中药,并嘱卧床休息与清淡饮食调养。

5月15日二诊:病症如前,未见好转,考虑湿邪缠绵,病久脾虚,湿浊难以骤开。故守方加草果仁以加强化浊,白通草3g以分消湿邪。再进5剂以观疗效。

5月22日三诊:全身疲乏有好转,大便仍稀,苔脉如前。湿浊胶着,考虑气阻而血不畅,故上方去白通草加丹参、泽兰以活血利水,再进五剂。患首及其家属开始怀疑中药疗效,又想加用西药输液,后经多方劝阻,仍坚持用中药治疗观察。

6月2日四诊:病房主管医师及其家属陪同来诊。先由主管医师介绍病情,3天前肝功能检查有明显好转,腹胀、纳差等消化道症状明显改善。家属说其胃纳较前增加,每餐能进一两,午后主动要求去病房外散步,这是住院两个月来没有的好现象。切其脉仍细而濡,舌苔白腻由厚转薄。病情有了转机,医者也松了口气,增强了化湿为法的信心,守5月15日之方再进7剂,每日一剂,将息如前。

6月10日五诊:患者精神大振,食纳大进,且进食后胃亦不胀;大便稀,但每日只有一次,比较通畅:乏力、畏风等症已愈。脉虽细但有力,舌苔转薄而腻,考虑临床症状缓解。为巩固疗效,当健脾除湿以治本,防湿邪重生,兼畅肝气。拟化湿汤加党参20g,柴胡15g,白芍15g,5剂。

6月22日六诊:6月20日经生化检查,肝功能轻度异常,谷草转氨酶85单位,表面抗原阳性,彩超示肝回声增多,但食纳仍欠佳,舌苔薄白而腻,舌质偏淡,此肝胃不和,拟柴芍六君子汤加豆叩仁、谷麦芽以善后,并出院休养。三十六关煞对照表

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |