邪留肌表 — 发热、微恶风寒、舌尖红苔薄黄, 风热 袭表 脉浮数; 风热邪毒上攻 — 咽痛; 热灼津伤 — 口渴;

【方源】清· 《温病条辨》;《中国药典》2005年版589页。 【组成】桑叶465g、菊花185g、连翘280g、薄荷素油1ml、 桔梗370g、苦杏仁370g、芦根370g、甘草150g。 【规格】(1)片剂:每片含生药0.6g ,每瓶装100片; (2)丸剂:水泛丸,每丸9 g,每盒10丸; (3)颗粒剂:每袋6 g,每盒20小袋; (4)糖浆剂:每瓶250ml;散剂:每包15 g。

〃 风寒束表 — 恶寒发热,无汗身痛,脉浮; 〃 水饮 肺失宣降 — 喘咳痰多而清稀,胸闷,苔白滑; 停肺 溢于肌肤 — 头面四肢浮肿,体重。

* 四药助君以加强疏散风热,透邪外出之力。 * 荆芥药性虽辛温,但在大堆寒凉药中,温性被制, 而存其发汗透邪之力,故属“制性存用” 之药。

臣:防风 — 祛风散寒,胜湿止痛。 苍术 — 祛风除湿,发汗解表。 * 防、苍相配,助君增强发散风寒湿邪之力。 佐:细辛 — 搜风散寒止痛 白芷 — 祛风散寒止痛 川芎 — 祛风止痛,活血行气。 * 三药辛温香燥,散寒祛风,宣痹止痛。

清利咽喉,化痰止咳。 * 配伍要点: a.解表药 清热药; b.方中佐以药性微温的荆芥之义。

【方源】元 · 《此事难知》;《中国药典》2005 年版 321 页。 【组成】羌活150g,防风150g,苍术150g,川芎100g,白 芷100g,细辛50g,黄芩100g,生地黄100g,甘草100g。

【用法用量】口服: (1)浓缩丸,成人24丸/次,2或3次/日;儿童减量; (2)片剂:6片/次,2次/日,温开水送服;

君:麻黄 — 发汗散寒,宣肺平喘。 · 麻、桂相须为用, 桂枝 — 散寒解肌发表; 发汗散寒解表力强。 — 温阳化气以行水化饮。 臣:干姜、细辛 — 温肺散寒化饮; 佐:五味子 — 温敛肺气以止喘咳; 白芍药 — 养阴和营,防麻、桂发汗伤阴。 半夏 — 燥湿化痰,蠲饮降浊。 使:炙甘草 — 调和药性。· 姜、辛、味相配:散中有收, 使散肺寒,化寒饮而不伤正,敛 肺气,止喘咳而不留邪;具有 散寒化饮,止咳平喘之功。

【方源】东汉· 《伤寒论》;《中国药典》2005年版357页。 【组成】柴胡240g、黄芩90g、半夏90g、党参90g、生姜 90g、大枣90g、甘草90g。 【规格】(1)浓缩丸:每8丸相当原生药3g,每瓶250g; (2)片剂:每片含生药0.5g,每瓶装100片; (3)颗粒剂:每小袋10g,每盒24小袋。

热蕴于里 — 口苦微渴。 【病机】风寒湿邪外袭,热蕴于里。 〃 表里同病,以表为主; 〃 寒热杂夹,以寒为主。

【方源】清 · 《温病条辨》;《中国药典》2005 年版 601 页。 【组成】金银花、连翘各300g,板蓝根、桔梗各60g,淡豆 豉、甘草各50g,淡竹叶、荆芥各30g,薄荷3g。

【规格】 (1)丸剂:每丸3g,每盒10丸; (2)片剂:每袋16片,(每袋含生药15g); (3)颗粒剂:每袋15g; (4)散剂:每小瓶6g。

【用法用量】 口服: (1)丸剂,1丸/次, 2或3次/日,用芦根汤或温开水送服; (2)片剂,4片/次,2或3次/日,白开水送服; (3)颗粒剂,1袋/次,小儿减半,开水冲服; (4)散剂,6g/次。

(1)片剂,4-8片/次,2或3次/日;丸剂,9g/次,2次/日; (2)合剂,15-39ml/次,3次/日,用时摇均服;

【规格】 (1)合剂:每毫升相当于生药0.8g,每瓶250ml,500ml; (2)颗粒剂:每袋6g,每盒20袋。

【用法用量】口服:合剂,10-20ml/次,3次/日,用时宜摇 均;颗粒剂,成人1-2小包/次,2或3次/日,温开水冲服。儿 童用量酌减。

(3)糖浆剂,15ml/次,3次/日; (4)合剂,10-20ml/次,3次/日。小儿用量酌减。

(2)丸剂:每丸1g,每瓶装250g; (3) 颗粒剂:每袋6g,每盒24小袋。 【用法用量】口服:片剂, 4 片 / 次, 3 次 / 日,温 开水送服;丸剂,6-9g/次,2或3次/日,用姜葱汤 或温开水送服;颗粒剂: 1-2 袋 / 次, 2 或 3 次 / 日, 热开水冲服。

凡以解表药为主所组成,具有发汗、解肌或透疹等作用, 用于治疗表证的中成药,称为解表中成药。属于“八法” 中“汗法”的范畴。

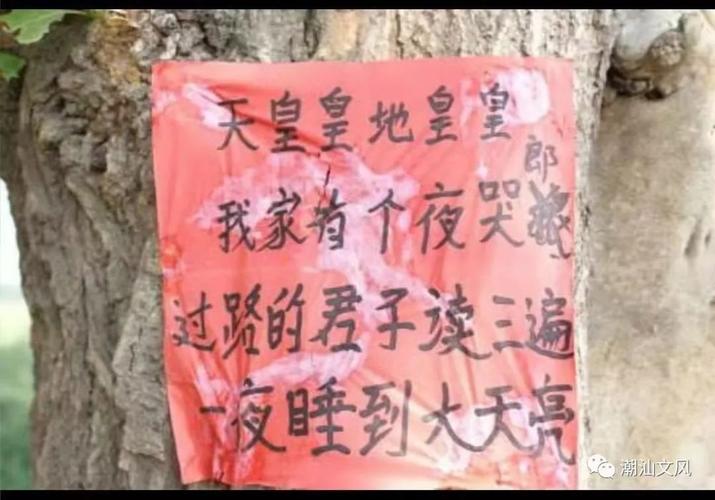

1 、辛温解表 ----- 外感风寒表证。代表药如桂枝汤合剂、小 青龙合剂等。 2 、辛凉解表 ----- 风热表证者。代表药如银翘解毒丸、桑菊 感冒片、麻杏甘石合剂等。 3、扶正解表 ----- 既有外邪袭表出现表证,又兼正气不足者。 代表药如人参败毒胶囊小儿夜哭念什么咒语。

君:桂枝 — 散寒解肌发表; a. 解肌发表,调和营卫; — 温助卫阳。 b.散中有收,使祛邪而不伤正 臣:白芍 — 滋养营阴,收敛阴液。 养阴而不留邪。 佐:生姜 — 辛散风寒,助君以解表调卫; — 温胃止呕; 大枣 — 补益脾胃;助白芍以和营血。 * 姜、枣相配,助桂、芍以调和营卫。 使(兼):炙甘草 — 调和诸药。

1 、中医辨证为温病初起,发热不恶寒,汗多烦渴或内有湿 热者禁用。 2、外感风寒表实证者不宜。

1、临床须辨别表、里、寒、热,适当选药。 2 、服药后宜避风寒,或增衣被以助出汗,但以遍身微汗 出为佳。 3 、忌食生冷、油腻食物,以免影响药物的吸收及药效的 发挥。 4 、表证未尽,而又出现里证者,一般应先解表,后治里; 表里俱重者,则应表里双解。

君:桑叶 — 清宣肺热而止咳,疏散风热而透邪; 菊花 — 疏散风热,清利头目。 * 桑、菊相须为用,疏散风热,宣肺止咳。 臣:桔梗 — 宣肺化痰而止咳。 杏仁 — 宣降肺气而止咳。 * 桔、杏相配,宣降肺气,化痰止咳。 薄荷 — 辛凉透表,疏散风热。 佐:连翘 — 清热解毒,轻透散邪。 芦根 — 清热生津,除烦止渴。 使:甘草 — 调和药性。

【用法用量】 口服:颗粒剂,1袋/次,3次/日,开水冲服;合剂, 20ml/次,3次/日,摇均后服。

【主治】外感风寒表虚证。(太阳病中风) 正邪相争:发热、恶风小儿夜啼符、头痛、 风寒客表 苔白不渴、脉浮缓; 营卫不和 邪气波及肺胃:鼻鸣、干呕; 卫阳不固,腠理疏松 :恶风; 营阴不能内守而外泄 :汗出。 【病机】风寒客表,营卫不和。 【治法】解肌发表,调和营卫。 * 柯韵伯有谓“自汗与发汗迥别,自汗乃营卫不 和,发汗使营卫相合,自汗伤正,发汗去邪”。

版权声明:本文为 “小儿收惊网,小儿辟邪小儿化煞宝宝平安符小化化病小儿夜啼符小儿聪慧符” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

| 留言与评论(共有 条评论) |